Ateliers 2019-2022 : Amplifier la transition écologique

Les défis de la transition écologique sont fondamentaux et exigeants pour les territoires.

Découvrez la session nationale 2019-2022 des Ateliers des Territoires, qui avait pour objet d’accompagner plusieurs territoires dans cette trajectoire nouvelle de développement durable et d’adaptation au changement climatique.

Partager la page

Présentation de la session

🎯Les objectifs et défis de la session

• Contribuer à l’émergence de projets de territoires opérationnels et démonstrateurs de la transition écologique ;

• Faire dialoguer les collectivités et porteurs de projets de différentes échelles et secteurs géographiques ;

• Enrichir la fabrique des stratégies territoriales à partir des initiatives des porteurs de projets ;

• Contribuer aux alliances et à la contractualisation État-collectivités et entre territoires sur des sujets identifiés localement ;

• Valoriser et faire valoir au niveau régional et capitaliser au niveau national les enseignements tirés de l’expérience du terrain ;

• Généraliser l’association des habitants dans le processus de construction et le portage du projet de territoire.

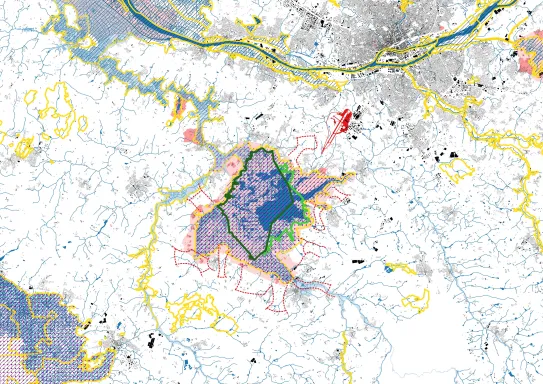

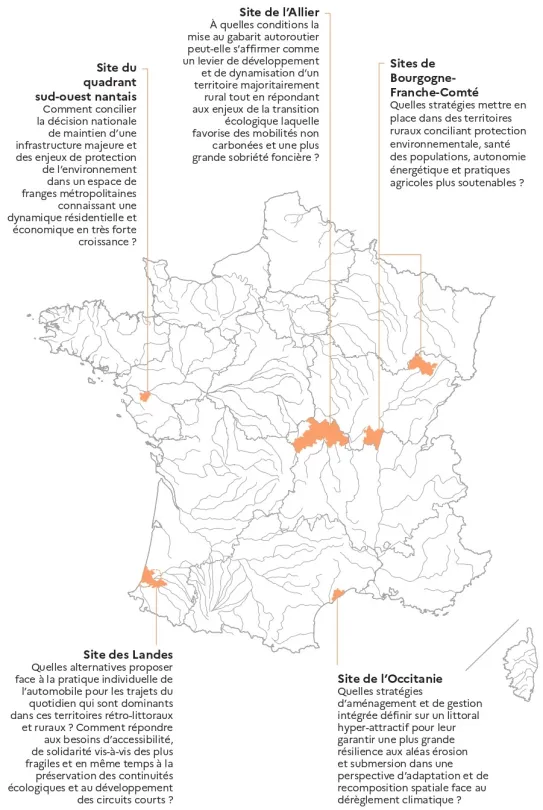

🗺️Les sites lauréats

- EPCI traversés par la Route Centre-Europe Atlantique et département de l’Allier avec DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, DDT Allier

- Pays de Vesoul Val de Saône et PETR du Mâconnais Sud Bourgogne avec DREAL Bourgogne-Franche-Comté, DDT Haute-Saône et DDT Saône-et-Loire

- EPCI voisins à l’aéroport de Nantes Atlantique et du Lac de Grand-Lieu avec DDTM Loire-Atlantique

- Sète Agglopôle Méditerranée avec DREAL Occitanie, DDTM Hérault

- Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud et Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans avec DREAL Nouvelle Aquitaine, DDTM Landes

Capitalisation et résultats

📍A l’échelle locale

Chacun des ateliers a permis aux territoires de se doter d’une feuille de route stratégique dont certaines actions sont déjà mises en œuvre :

- Dynamique inter-EPCI autour du foncier économique et de la valorisation des haies avec un projet de piste cyclable dans le département l’Allier ;

- Lancement d’un projet d’agro-viticulture financé par des fonds européens en Bourgogne-Franche-Comté ;

- Création d’un chapelet de stations paysages et d’une stratégie de sobriété foncière dans le quadrant sud-ouest nantais ;

- Projet partenarial d’aménagement (PPA) autour de la recomposition spatiale du littoral de Sète Agglopôle Méditerranée ;

- Mise en place d’une gouvernance interterritoriale autour d’un contrat opérationnel de mobilité dans les Landes.

🌐A l'échelle nationale

Afin de tirer les enseignements de la session nationale de l’Atelier des territoires, un travail de capitalisation a été entrepris pour mettre en relief des thématiques partagées, identifier des bonnes pratiques et des controverses et, in fine, consolider une série de recommandations et d’interpellations pour faire évoluer les politiques publiques.

Retrouvez les 5 lettres sur le site de l’Atelier des territoires, éditées par la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature. Elles ont pour valoriser les productions et réflexions en cours de la démarche Atelier des territoires et susciter un débat utile à l’évolution des pratiques de l’urbanisme et de l’aménagement au service de la transition écologique.

✉️Les lettres des Ateliers

Edito : L’urbanisme et l’aménagement au service de la transition

Pour entrer en transition, les territoires ont la tâche complexe mais essentielle d’inventer de nouveaux modèles de production et d’aménagement, de consommation et d’usages qui tiennent compte des écosystèmes et du vivant et soient à l’origine de nouveaux liens de solidarité et de proximité.

À ce titre, la transition écologique, à côté des transitions climatique, sociale et économique pose des défis inédits aux territoires et notamment de se doter de capacités de mettre en place des approches systémiques, de mobiliser des compétences interdisciplinaires, de mutualiser les savoir-faire, etc. L’Atelier des territoires est l’un des dispositifs mis à disposition par l’État pour accompagner, à différentes échelles et étapes de l’action, les collectivités, les élus et leurs partenaires, qui souhaitent s’engager dans cette voie.

La double ambition de cette revue est de documenter pas à pas le processus de transition suivi par les sites lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt national de l’Atelier des territoires, en l’occurrence dans ce premier numéro, ceux de la session 2019-2021 : « Amplifier la transition écologique avec les territoires ». Et aussi de susciter un dialogue inter-sites ouvert aux praticiens, qui soit le plus inspirant et interpelant possible.

Cette revue est le fruit d’échanges fructueux au sein d’une communauté composée du bureau pilote de la démarche au sein de la sous-direction de l’aménagement durable, des services déconcentrés qui mettent en place les ateliers, des groupements pluridisciplinaires, des experts et de l’ensemble des collectivités et acteurs territoriaux qui se sont engagés dans l’aventure.

Edito : La transition écologique au format paysage

Après une première Lettre consacrée aux enjeux et intentions de projet des sites engagés dans la session nationale 2019-2021 "Amplifier la transition écologique avec les territoires", ce deuxième numéro propose d’en parcourir les paysages.

La lecture paysagère fait partie de l’ADN de la démarche Atelier des territoires : approche sensible du territoire à travers sa géographie, l’usage des lieux, la diversité des représentations existantes et futures qui ensemble rendent possible une compréhension incarnée des sites à prendre en compte dans l’élaboration des projets de transition souhaités par les acteurs des territoires.

Les 8 ateliers lauréats de la session nationale s’intéressent à tous les paysages, exceptionnels comme ceux du quotidien :

- aux paysages habités et vécus qui vont devoir intégrer la future autoroute A79 dans l’Allier ;

- aux paysages à dominante agricole de deux pays de Bourgogne Franche-Comté en lien avec l’évolution des activités économiques et la pression sur les écosystèmes naturels ;

- aux paysages créés par un maillage de routes et de voies vertes et bleues dans le Sud des Landes ;

- à ceux du quadrant Sud-Ouest de la métropole nantaise qui masque le lac de Grand-Lieu et le fonctionnement de son bassin versant ;

- ou encore aux littoraux et rétro-littoraux de Sète et Perpignan hyper-attractifs et impactés par l’érosion côtière et la submersion marine.

Sur la base d’un texte d’interpellation de Jean-Marc Gaulier, paysagiste-conseil de l’État à la DGALN, qui envisage le paysage comme un état d’équilibre entre des facteurs économiques, sociaux et environnementaux, les urbanistes, paysagistes et ingénieurs engagés dans les ateliers donnent à voir et à lire la diversité des paysages, des questionnements et des propositions issus des ateliers. Le numéro s’achève sur le point de vue du Bureau des paysages et de la publicité de la DGALN qui met en perspective les productions en cours des ateliers et présente les outils (Atlas, Plans de paysages, Observatoires photographiques, 1% paysage…) auxquels les sites ont ou pourront avoir recours dans une phase de conception de leur feuille de route.

Les défis à relever pour les territoires appellent des stratégies de court et de long termes et des actions démonstratrices pour co-construire, rendre viables et amplifier les paysages de la transition écologique.

Edito : Quand la participation habitante accompagne les transitions

Ce 3ème numéro de la Lettre poursuit l’exploration des questionnements et productions de la session nationale de l’Atelier des territoires qui porte sur le thème de l’accélération et de l’amplification de la transition écologique. Il est question dans ses pages de la place et de l’expertise habitante dans de nouveaux modèles de soutenabilité que les protagonistes des Ateliers cherchent à construire.

Chacun à sa manière, les six ateliers ont adopté un esprit d’ouverture en termes d’implication des habitants, usagers, citoyens ou des représentants socio-professionnels en assumant des configurations à géométrie variable en fonction du contexte et des opportunités d’association qui se présentaient. L’expérience des ateliers – où ont été testés des séances d’idéation avec les jeunes, des consultations auprès d’apprenants, des expérimentations en immersion, des jeux sérieux, des réunions citoyennes, etc. – démontre dans une large diversité de situations que l’implication du public contribue à faire émerger de nouveaux imaginaires, des offres de services plus conformes aux besoins, etc.

Ces retours d’expériences, témoignages de terrain et fiches méthodologiques sont complétés par un point de vue du Commissariat général au développement durable qui met en connexion le travail de capitalisation mené dans le cadre des ateliers avec les principes, outils, réseaux et expérimentations existant aux niveaux national et européen dans ce champ foisonnant d’expertises et de pratiques, en fournissant des points de repère.

Cette dynamique collaborative incarnée par l’Atelier participe pleinement de l’évolution des modalités d’intervention de la DGALN.

Edito : La transition écologique : entre controverses et convergences

À l’occasion de son 4e numéro, la Lettre de l’Atelier des territoires dresse un inventaire des sujets de controverses qui ont traversé les ateliers et rendent significatifs que la transition écologique et énergétique, si elle n’est pas questionnée sur ses fins, l’est régulièrement sur le diagnostic sur lequel elle se fonde, sur les moyens de sa mise en œuvre ou encore sur sa mise à l’agenda. Et ces sujets controversés apparaissent d’autant plus marqués que les acteurs en présence ont des intérêts, des convictions ou encore des capacités d’intervention qui ne sont pas convergents et ceci est d’autant plus vrai que les scénarios d’avenir sont incertains.

Quand on sait que la raison d’être de l’Atelier des territoires est de « faire projet », on mesure combien l’enjeu est grand d’appréhender et dépasser les controverses. Un tel état des lieux de « ce qui oppose » a tout son sens dans une démarche de transition pour mettre en débat les positions des parties, apprécier les zones de consensus investies dans les projets de territoire mais aussi mieux comprendre les zones de dissensus où des dynamiques ne parviennent pas à émerger ou qui font directement écho à des enjeux de mise en cohérence des politiques publiques.

La chance offerte par cette session nationale de l’Atelier est la grande complémentarité de ses terrains, ce qui offre un champ de controverses mais aussi de convergences étendu :

- une autoroute, levier d’attractivité économique et résidentielle ET accélératrice des mobilités douces et de la valorisation des paysages ;

- des villes moyennes associées à leurs espaces ruraux en recherche de maîtrise de l’artificialisation, de solutions fondées sur la nature ET de pratiques agricoles à la fois rentables et plus soutenables ;

- des territoires ruraux et rétro-littoraux où domine l’autosolisme ET de nouvelles perspectives en matière d’éco-mobilités, d’aménagement compact et de continuités écologiques préservées ;

- une hyper-attractivité touristique et du cadre de vie ET une résilience à inventer face à l’érosion côtière et au risque de submersion ;

- la conciliation des modes de vie métropolitains et périurbains autour du maintien d’une infrastructure de mobilité majeure ET des enjeux de santé publique et de restauration des écosystèmes naturels.

Ces controverses et convergences constituent un vrai élan pour aller plus loin dans l’amplification de la transition écologique et énergétique. Elles montrent que le chemin de la conciliation est possible, elles inspirent, elles sont porteuses d’espoir pour nous aider à préparer l’étape d’après, celle du « faire bouger les lignes ».

Edito : La transition écologique : controverses et clés d’analyse

Depuis 2019, les équipes actives sur les 6 sites de la session nationale de l’Atelier travaillent sur toute la palette thématique de la transition et ont finalisé des feuilles de route. L’existence de tels territoires pionniers est la condition de mises en situation, d’une montée en compétence collective et d’une accélération de la transition à toutes les échelles de l’action publique.

Les feuilles de route issues des ateliers proposent un nouveau référentiel territorial ainsi que des pistes de projet innovantes dans les domaines des mobilités durables, de la recomposition spatiale, des filières et techniques de renaturation, de la sobriété foncière, des circuits courts ou des éco-paysages productifs, dans des contextes territoriaux variés.

Ce numéro #5 de la Lettre donne la parole aux membres du Comité de suivi national de l’Atelier des territoires afin de poursuivre la phase de capitalisation des Ateliers. En approfondissant les controverses qui sont apparues au cours des ateliers et que la transition suscite, experts et chercheurs nous livrent dans les pages qui suivent leurs « clés d’analyse ».

📙Parution de l'ouvrage Attitudes Transition

| Image

| Le travail de capitalisation de la Session nationales a également fait l'objet d'un ouvrage éditée aux éditions Parenthèses : Attitudes transitions, une écologie locale en pratiques, sous la direction de Florian Muzard et Pauline Sirot. Les six sites de projet de l’Atelier des territoires ont construit des propositions stratégiques d’aménagement durable répondant à des problématiques concrètes. |

- Quelles opportunités de bifurcation écologique l’arrivée d’une nouvelle autoroute offre‑t‑elle à un département comme l’Allier ?

- Des alternatives au véhicule individuel sont‑elles un moyen de repenser le développement et la gouvernance dans le Sud des Landes ?

- Quelles perspectives agro‑écologiques et de création de filières courtes se dessinent‑elles dans deux pays de Bourgogne‑Franche‑Comté ?

- Quelle recomposition de son territoire littoral et rétro‑littoral l’agglomération sétoise envisage‑t‑elle pour anticiper les conséquences du dérèglement climatique ?

- Comment la frange sud‑ouest de la métropole nantaise se réoriente‑t‑elle à travers la restauration et la valorisation de ses ressources naturelles, et en misant sur un aménagement qui favorise la proximité et la sobriété foncière ?

Ce livre, riche de cas concrets et de témoignages, s’articule autour de cinq thèmes comme autant de fils conducteurs avec lesquels composer : les paysages, les infrastructures, les modes de vie, les processus de résilience, et les modèles économiques. Témoignant de l’intensité des débats et de la force des enjeux,

il s’achève sur un état des controverses rencontrées et des initiatives pour faire évoluer les postures et les politiques publiques et réussir collectivement à accélérer, en tout lieu et au plus près des territoires, la transition écologique.

🔎 Zoom sur le chapitre Bouger les lignes

Six recommandations, formulées à partir des expériences vécues des territoires de l’Atelier, sont proposées par Nicolas Rio et Manon Loisel (Partie prenante). Elles sont présentées dans le chapitre "Bouger les lignes" de l'ouvrage Attitudes transition, un écologie locale en pratique.

- Donner à voir les effets locaux du dérèglement climatique

- Faire le deuil d’une certaine vision du développement local

- Se saisir de l’enjeu agricole (et forestier) en local

- Aborder les objets interdits et pourtant structurants

- Clarifier la contribution de l’État dans toute sa diversité

- Hiérarchiser les actions en fonction de leur impact écologique